[쇼, 음악을 말하다 ; 거장 극작가의 음악 평론] - 조지 버나스 쇼

- Johnk

- 조회 수 89

쇼, 음악을 말하다 거장 극작가의 음악 평론

조지 버나드 쇼 지음 | 이석호 옮김 | 포노(PHONO) | 2021년 09월 10일 출간 | 348P

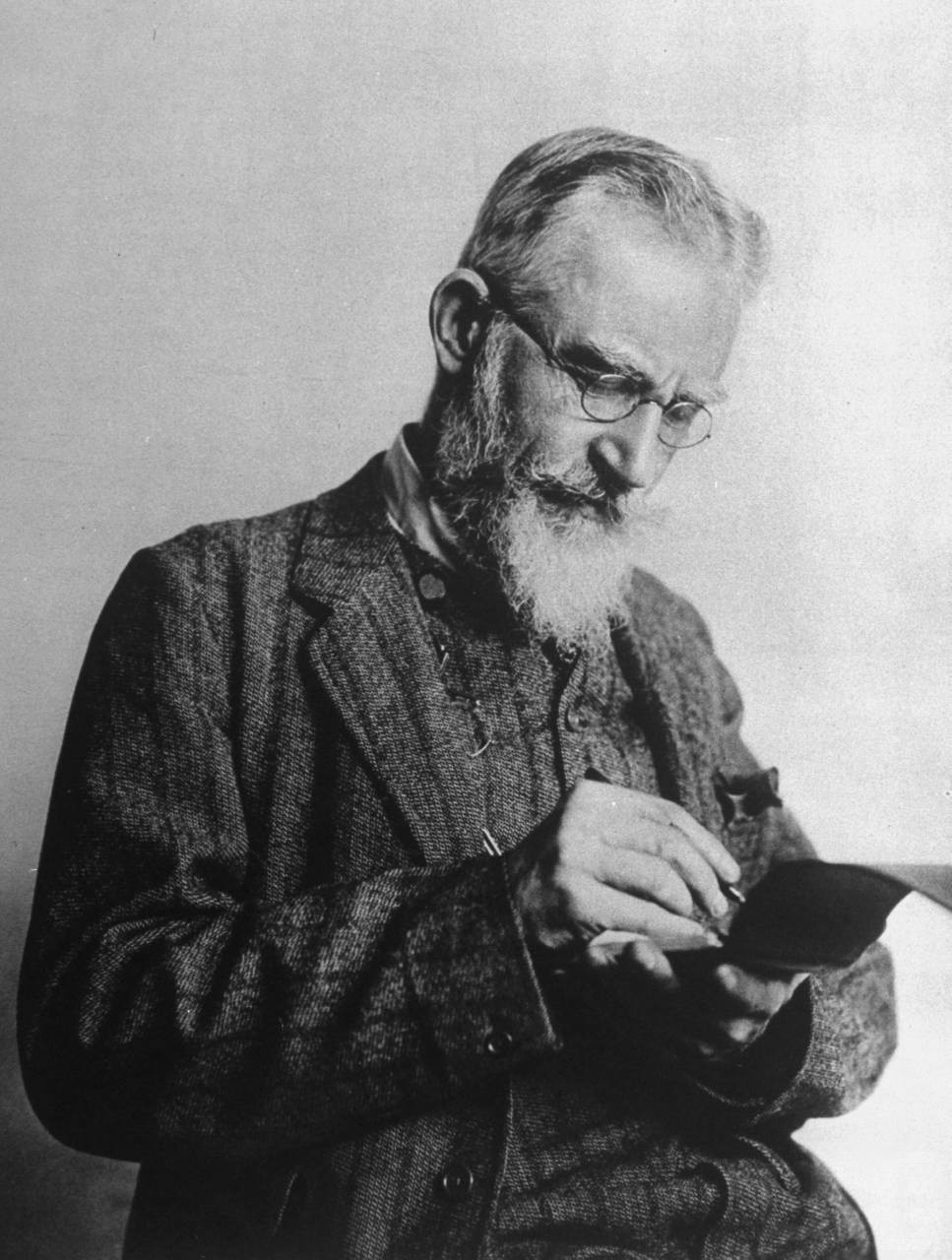

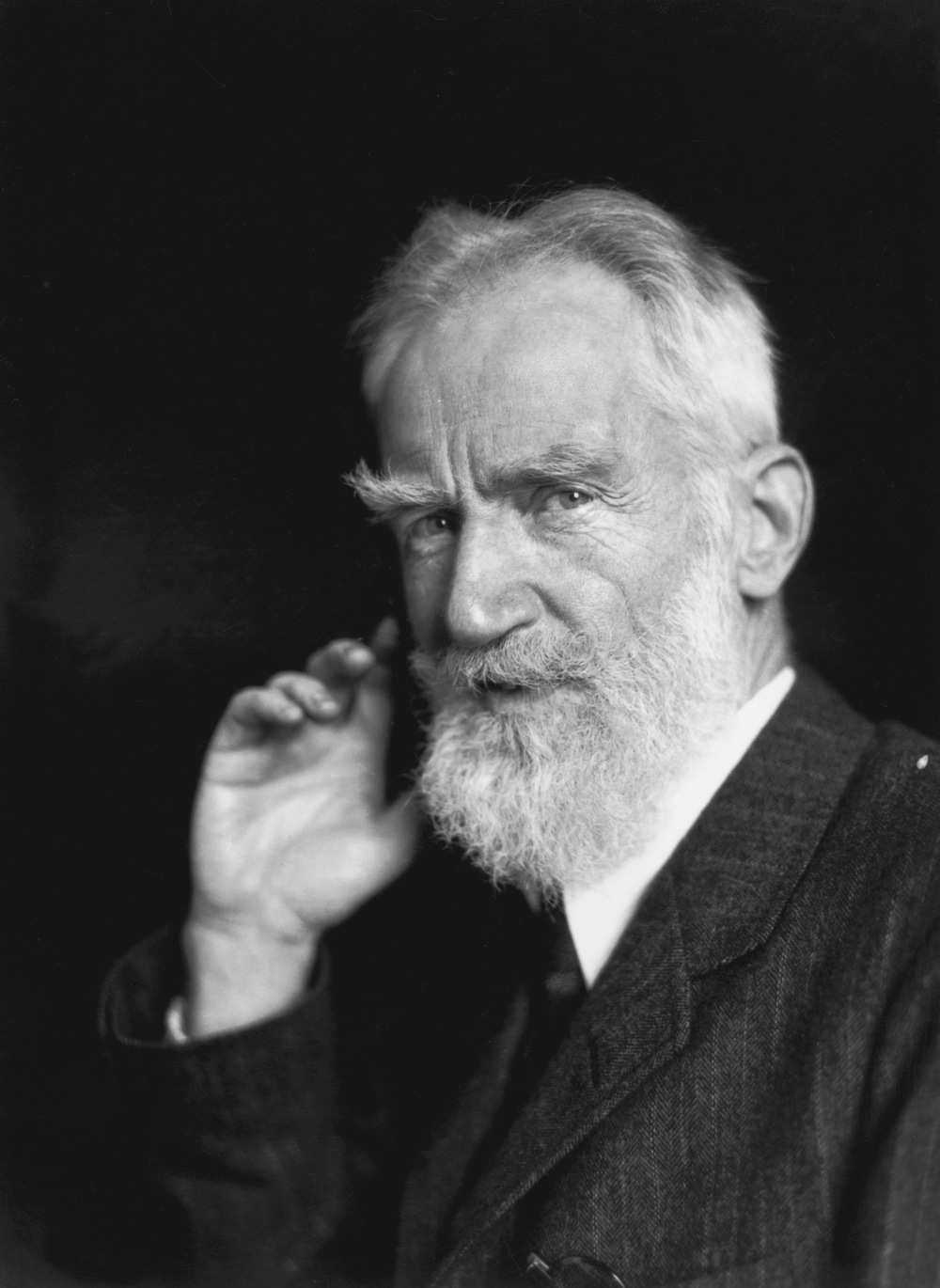

아일랜드의 독립 운동가이자 언론인이었던 T.P. 오코너는 1888년 런던에서 <스타>지를 창간하고 편집장을 맡았다. 그는 조지 버나드 쇼에게 정치부 기자를 맡겼다. 그러자 레닌보다 14년 먼저 마르크스를 읽었다고 자부하던 쇼는 기회만 생겼다하면 기사에 사회주의를 설파했다. 그것이 마땅치 않았던 편집장이 쇼를 쫓아내려고 하자, 일자리가 아쉬웠던 그는 문예란으로 옮겨 일주일에 두 번 음악 관련 기사를 쓰겠다고 제안했다. 쇼는 1889년부터 2년 동안 <스타>에 음악평을 썼고, 자리를 <월드>로 옮겨 1894년 8월까지 고정적으로 음악평을 썼다. 이때 쓴 음악평은 몇 권의 책이 될 정도인데,『쇼, 음악을 말하다』(포노,2021)는 그 가운데서 중요한 것을 모았다.

쇼는 아일랜드 더블린에서 태어났다. 아버지는 귀족 가문에서 태어난 낙천적인 알코올 중독자였고(이 영향으로 쇼는 평생 술을 입에도 대지 않았다), 어머니는 곡물 사업으로 돈을 번 집안의 딸이었다. 쇼의 아버지는 술에 취하지 않은 날이 없었고, 그 때문에 어머니는 음악을 도피처로 삼았다. 노래를 잘했던 어머니는 조지 존 밴덜러 리라는 미혼 남성에게 성악을 배우기 시작했다. 리는 음악 교습 뿐 아니라 콘서트 기획자이자 아마추어 오케스트라의 지휘자로도 활동했다. 솔로 가수(메조소프라노)가 된 쇼의 어머니는 리의 조수로 그의 업무를 도우다가, 마지막엔 가족을 모두 데리고 리의 집으로 합쳤다. 헤스케드 피어슨의 평전『버나드 쇼: 지성의 연대기』(뗀데데로,2016)에서 한 대목을 보자.

“그의 어머니와 그녀의 스승 리의 동업은 그의 삶에 지대한 영향을 미쳤다. 집안에서 오페라, 콘체르토, 오라토리오가 끊임없이 연주되다 보니 쇼는 열다섯 살이 되기도 전에 헨델에서 베르디, 구노에 이르는 대가들의 곡을 거의 외우다시피 했고 그러한 곡들을 처음부터 끝까지 휘파람이나 노래로 따라 부를 수 있었다. 쇼가 가장 사랑한 음악가는 모차르트였다. 그는 오페라 <돈 조반니>를 통해 어떻게 하면 진지하면서도 따분하지 않게 글을 쓸 수 있을지를 배웠다.” 쇼가 어린 시절 리에게서 받은 음악교육이 훗날 음악평을 하게 된 자산이 되었다.

쇼를 문예란으로 내쫓은 편집장은 음악 평론이라면 읽기도 힘들 뿐더러, 읽더라도 알기 힘든 용어들이 난무하는 글이라고 생각했다. 그래서 쉽게 써야만 한다는 조건을 내결었고, 쇼는 귀가 들리지 않는 사람도 능히 읽을 수 있는 음악 평론을 쓰겠다고 약속했다. 그는 음악 평론에 어울리는 필명을 찾다가 외국 이름처럼 들리는 ‘코르노 디 베세토corno di bassetto’로 결정했다. 코르노 디 바세토는 영어로 바셋 호른이라고 불리는 악기의 이탈리아 이름이다. 모차르트는 이 악기를 위해 <클라리넷 협주곡>(KV622)을 작곡했으며, <레퀴엠> 도입부에도 이 악기가 나온다.

『쇼, 음악을 말하다』는 1889~1894년 동안 영국에서 열린 각종 음악회의 현장 비평을 담고 있다. 이례적인 것은 1894년 바이로이트 축제에 참관하고 쓴 두 편이 글인데, 바그너 연구서를 내기도 한 열광적인 바그너 추종자인 지은이가 바이로이트 축제를 참관하지 않았다면 오히려 그것이 더 이례적일 것이다. 쇼는 바그너를 비평하는 사람들이 “첫걸음부터 헛방을 치는 이유”를 이렇게 말한다. “대성당을 ‘개혁된 채석장’이라고 부를 수 없듯이 음악극은 이제 더 이상 ‘개혁된 오페라’가 아니었다. 새로운 형태의 예술을 마치 옛것의 개정판인 양 여기는 것부터가 잘못이라는 말이다.”

지금으로부터 약 130년 전에 열렸던 음악회의 현장 비평에서 흥미를 느끼기란 쉬운 일이 아니다. 그때는 푸르트벵글러나 카라얀도 없었고, 파블로 카잘스ㆍ마리아 칼라스ㆍ마르타 아르게리히도 없었다. 이 책에 나오는 지휘자와 연주자ㆍ성악가의 이름은 모두 낯설뿐더러, 음원을 만날 수 있는 연주자라고는 폴란드의 피아니스트 파데레프스키가 유일한 듯하다.

주목할 것은 쇼의 현장 비평에 번뜩이는 예술론이다. 그는 모차르트 서거 100주기를 맞이하여 쓴 글에서, 모차르트가 천재였다는 속설을 거부한다. “그는 하나의 시류가 시작되는 지점이 아니라 그것이 발전하는 끝물에 우리 세상에 왔다.” 다시 말해 모차르트는 하이든이 교향곡이라는 실질을 담을 수 있는 거푸집을 만든 뒤에 <교향곡 39번>을 썼으며, 선견지명이 있었던 글룩이 오페라 작곡가로서 목표치가 보이는 곳까지 모차르트를 안내했기에 <돈 조반니>를 쓸 수 있었다. 이런 평은 모차르트를 은근히 깎아내리는 것 같지만 실상은 그렇지 않다. “무릇 예술에서 가장 큰 성공은 본인이 속한 혈통의 시원始原이 아니라 마감자가 되는 것이다. 그 누구라도 시작은 간단히 할 수 있다. 정작 어려운 일은 더 이상 개선할 수 없는 상태로 끌어올린 뒤 마침표를 찍는 것이다.”

베토벤 서거 100주기에 쓴 글에서 쇼는 “모차르트가 반바지를 입은 궁정 하인에 가까웠다면, 베토벤은 상퀼로트, 즉 ‘반바지culotte를 입지 않은sana’ 과격파 공화주의자였다.”면서, “혁명은 18세기와 19세기를 갈라놓았고 베토벤을 하이든과 모차르트로부터 떨어뜨려 놓았다.”라고 말한다. 그 보다 더 재미난 것은 “베토벤이 보기에 모차르트는 하이든보다 더 나쁜 작곡가였다.”라고 말하는 대목이다. 베토벤에게 모차르트는 “장인匠人 중의 장인”이었지만, 모차르트가 가진 “융통성 있는 도덕관념”은 역겹고 혐오스러웠다. “도덕률을 우습게 봤고 미덕뿐만 아니라 악덕에도 마술 같은 음악을 붙였기 때문이다.” 모차르트로부터 19세기 음악의 모든 가능성을 엿보았음에도 “베토벤이 그를 배격할 수밖에 없었던 것은 상퀼로트적 청교도 정신 때문이었다.” 이런 고지식함 때문에 베토벤은 <피델리오>라는 단 한 편의 무거운 오페라 밖에 남겨 놓지 못했다. “베토벤은 극작가가 되지 못했다.” 대신 그의 음악은 당대의 어떤 작곡가도 흉내 낼 수 없는 “불온한 힘”으로 가득 찼다.

쇼의 비평은 주관적이면서 입법비평(立法批評)의 성격이 강하다. “내 평론 글에 담긴 개인적 감정을 지적하며 마치 내가 경범죄라도 저지른 인사인 양 목소리를 높인 독자들이 있다. 하지만 그들은 모른다. 개인적 감정을 배제하고 쓴 평론은 읽을 가치가 없는 평론이라는 점을. 좋은 예술 혹은 나쁜 예술을 개인적 차원의 문제로 만드는 능력, 바로 그것이 평론가에게 요구되는 자질이다.”