[아시아를 잇는 대중문화 ; 일본, 그 초국가적 욕망] - 이와부치 고이치

- Johnk

- 조회 수 409

아시아를 잇는 대중문화 일본, 그 초국가적 욕망

이와부치 고이치 저 / 히라타 유키에, 전오경 공역 | 또하나의문화 | 2004년 01월 05일 | 319P

이와부치 고이치의『아시아를 잇는 대중문화』(또 하나의 문화,2004)는 나온 지 꽤 된 책이다. 이 책의 원본은 지은이가 1991년 호주 웨스턴 시드니 대학에 제출한 박사 논문이며, 이 논문을 바탕으로 일본어판(2001)과 영어판(2002)이 출간되었다. 지은이는 1997년부터 시작한 한류를 목격하지 못한 상태에서 이 책의 초고를 썼다. 일본어판을 출간하면서 1997년에 데뷔하여 이듬해에 일본 진출을 시도한 S.E.S.와 1998년 한ㆍ중ㆍ일 여성 멤버로 결성된 써클(Circle)의 동향을 반영하기도 했으나, 지은이는 B.T.S나 <오징어 게임>처럼 한류가 중국과 동남아에만 머물지 않으리라는 것을 예상하지 못했다.

1945년 패전의 초토 위에서 일어난 일본은 1970년대에 이르러 미국을 넘보는 경제 대국이 되었고, 서구 학자들은 고도의 경제 성장을 이룬 일본을 향해 엄지를 세워 보였다. ‘재팬, 넘버원’. 그러나 일본 경제가 세계에 압도적인 영향력을 끼친 데 비해 일본 문화의 영향력은 존재감이 없었다. TVㆍ영화ㆍ음악 등 일본 미디어 산업은 해외 시장에서 영향을 미치지 못하며, 성숙도 면에서도 미국은 물론 인도나 홍콩에 비해서도 모자라다고 평가되었다. 일본 문화 상품의 수출량이 늘면서 해외의 주목을 받기 시작한 것은 1980년대 말과 1990년대 초부터다.

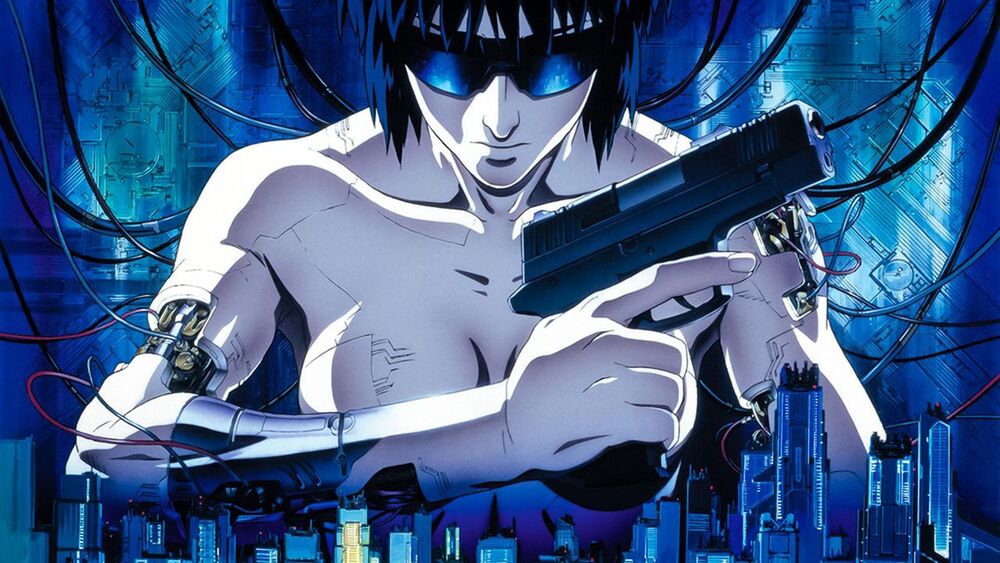

오이시 마모루가 1995년도에 발표한 극장판 애니메이션 [공각기동대]의 스틸 컷 이미지. 지금 봐도 탁월한 작화 연출과 사이버펑크로 대변되는 철학적 사유를 기반으로 한 내용으로 영미권 문화계에도 상당한 영향을 미친 작품. 동시에 본 저서에서 이야기한 것처럼 이 작품에서도 일본색은 별로 드러나있지 않다.

1989년에 소니는 컬럼비아영화사를 인수했고, 1990년에는 마츠시타가 MCA의 할리우드 스튜디오를 사들였다. 미국 언론은 “일본이 미국의 혼을 돈으로 샀다”며 예민한 반응을 보였다. 일본 문화의 외형적 성장을 가시적으로 보여준 저 사례는 일본과 미국이 문화 시장에서 양분해온 역할 분담을 깨트렸다. 그 동안 일본은 비디오ㆍ가라오케ㆍ워크맨 등의 소비자용 매체에 전력을 기울여왔고, 미국은 콘텐츠 제작 능력을 과시해왔다. 문화 시장에서 일본과 미국은 각기 하드웨어와 소프트웨어를 양분했다. 이런 구도는 소비에트와 동구권이 무너진 1980년대 말과 1990년대 초에 크게 바뀌었다. 냉전 종식은 문화 시장을 확장했고, 자본은 문화를 초국가적(Transnational)인 상품으로 만들었다. 일본 기업은 지구적인 변화를 틈타 문화 시장 공략에 나섰다.

미국이나 프랑스와 달리 일본은 자국 문화를 세계에 보급하는 일에 소극적이라는 지적을 꾸준히 받았다. 결론부터 말하자면, 일본이 대외적으로 문화적 영향력이 없다는 이미지를 얻게 된 것은 전후 일본이 구축하려고 했던 국가 정체성 전략과 깊이 관련되어 있다. 일본 정부가 세계 공식 무대에 소개하려 했던 것은 현재 일본의 문화 상황과는 단절된 ‘전통 문화’였다. 일본은 자신을 문화적으로 재현하려고 할 때 현대성이나 보편성이 아닌 전통과 특수성을 내세웠다. 그러한 ‘일본’ 이미지는 ‘서구’ 오리엔탈리즘이 규정한 것이지만, 일본은 그것을 거부하지 않고 오히려 거기에 맞게 자신을 드러내기를 즐겼다.

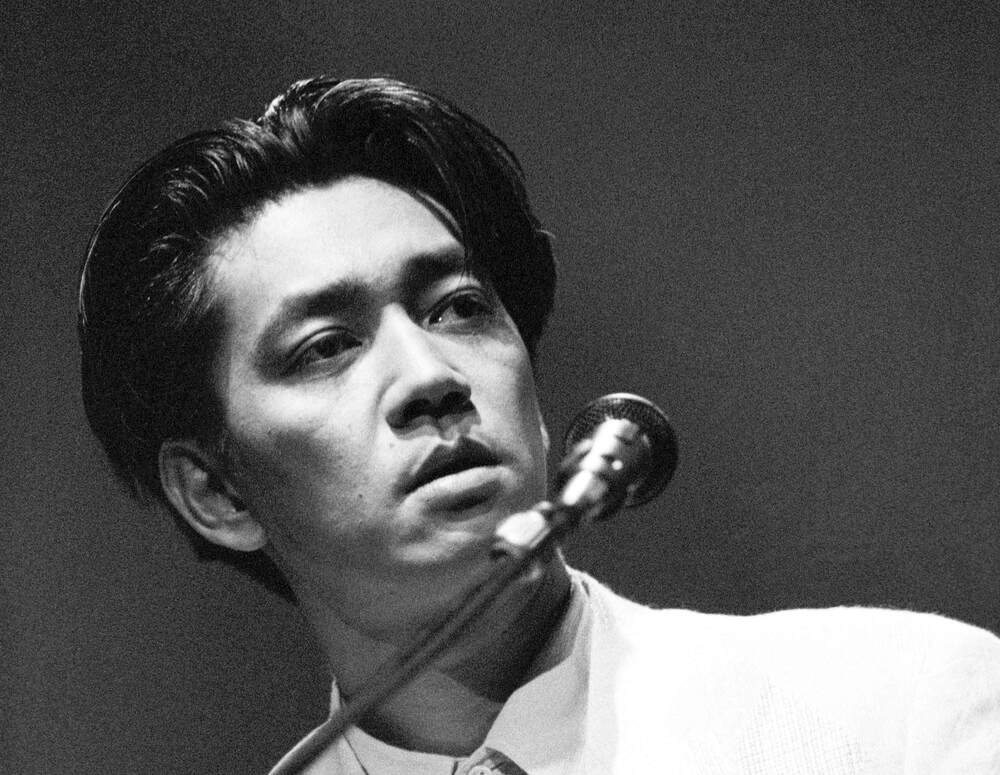

80년대 초반부터 미국음악시장에 이름을 알리기 시작한 류이치 사카모토 또한 자신의 음악에 일본색을 좀처럼 반영시키지 않았다. 그의 음악적 기반은 대부분 서구의 클래식과 팝,록, 미니멀리즘과 현대음악에서 비롯된다.

일본의 셀프 오리엔탈리즘(self-orientalism: 서양의 동양관에 적극적으로 호응함)은 ‘일본’과 ‘서구’라는 문화적 상상체의 양자 대립을 확고히 한다. 여기서 사라지는 것, 또는 ‘일본’과 ‘서구’라는 상상의 대결 바깥으로 추방되는 것은 ‘아시아’다. 일본은 셀프 오리엔탈리즘 언설을 교묘하게 이용하여 자신을 뭇 아시아 국가들과 다른 특권적 위치에 배치한다. ‘일본은 아시아가 아니다’라는 일본 정부의 국가적 정체성 전략은 1885년 3월 16일, 후쿠자와 유키치가 <시사신보>에 실은 논설에서 처음 표명된 탈아입구론(脫亞入歐論: 아시아에서 벗어나 서구와 하나가 되는 것)에까지 거슬러 올라간다. 이 탈아입구론이 ‘아시아는 하나’라는 말로 되돌아왔을 때, 아시아를 이끌어 갈 나라는 가장 서구화된 일본이어야만 했다. 바로 그것이 대동아공영권 논리다.

한때 아시아 일대를 집어삼켰던 일본은 과거 일본 제국주의 지배를 연상시키지 않기 위해 아시아에서의 문화 시장(영향력) 확대를 억눌렀다. 일본이 아시아 국가와 문화 교류를 추진한 것은 1974년부터였으나 장애는 일본과 다른 나라들 사이의 문화적 거리가 아니라 경제 격차였다. 1990년대 초는 냉전 구조의 종언과 함께. 아시아의 경제력도 놀랍게 발전했다. “일본이 ‘아시아’ 정체성을 강조하기 시작한 시기는 아시아 지역이 급속한 경제 성장으로 주목을 끌게 된 1990년대부터였다.” 일본이 아시아에 눈을 돌리게 된 것은 착취를 위해서가 아니었다. “이른바 거품 경제 붕괴 이후 장기간 경기 침체를 맞은 일본의 처지에서는 어떻게 하면 아시아의 일원이 될 것인가, 어떻게 해서 아시아로 돌아갈 수 있을까 하는 것이 긴급한 과제가 된 것이다.”

공각기동대의 감독 오이시 마모루

일본은 늘 자신의 문화를 아시아와는 별개의 특수한 것으로 차별화했다. 그러나 아시아 시장을 점유하기 위한 일본 대중문화 종사자들의 전략은 그것과 정반대였다. 일본 기업들이 과거의 식민주의를 연상시키는 것을 피하기 위해 “상품 광고에서 일본의 이미지를 없애려고 애썼”던 것처럼, 대중문화 종사자들 역시 “문화 제국주의”라는 비난을 피하고자 일본색을 지웠다. 때문에 일본의 “애니메이션이나 게임 소프트웨어는 곧잘 ‘무국적’이라고 불리면서 특정국의 문화적 맥락과 인종적 특징이 결여되어 있다고 여겨진다. 세계적으로 이름 높은 애니메이션 감독인 오시이 마모루는 일본의 애니메이터는 매력적인 캐릭터를 그리려 할 때 의식적으로든 무의식적으로든 ‘현실적’인 일본인의 모습을 피해 왔다고 지적하면서, 자신의 경우는 대부분 백인을 캐릭터의 모델로 삼았다고 한다.”

그러나 ‘문화 할인율(cultural discount)’ 개념은 일본의 대중문화 종사자들이 아시아 시장을 공략하기 위해 일본색을 지워야 했던 이유를 달리 설명한다. 저 개념에 따르면, “어떤 문화에 깊게 뿌리내린 프로그램은 비슷한 형태의 문화를 가진 지역에서는 적극적으로 수용되지만, 그 외 지역에서는 시청자가 다른 문화의 스타일ㆍ가치ㆍ신념ㆍ제도ㆍ행동 양식 등을 낯설게 느끼기 때문에 오히려 매력을 잃는다는 것이다. 이에 따르면 미국 문화가 세계에서 차지해버린 보편성과 서구 문화가 현대 세계에서 지니는 역사적인 힘, 그리고 영어가 널리 퍼져 있는 상황은 할리우드 상품의 ‘문화 할인율’을 낮게 하지만, 문화적 특수성을 내세우고 일본어가 유통되지 않는 일본의 경우는 다른 문화권에서 수용하기 어렵다는 것이다.”

여기서 볼 수 있는 두 가지 역설이 있다. 첫째, 아시아에서 가장 먼저 근대화를 이룬 일본의 문화가 가장 먼저 서양화되었다는 것. 일본 문화 한 켠의 극성스러운 ‘전통 찾기’는 일본이 문화적으로 “USA의 한 주에 불과”하다는 불안에서 비롯한다. 첫째에 이어지는 두 번째 역설은, 1990년대에 일본의 애니메이션이나 컴퓨터 게임이 전세계에 널리 침투했다고 하지만, 그것은 ‘일본화’가 아니라 궁극의 ‘미국화’였을 따름이라는 것. 일본 음악이 한때 아시아에서 인기를 모았던 비결도 여기 있다. “일본 음악 산업들은 ‘서구’와 ‘아시아’ 사이의 번역자가 되는 것이 목표였다. 한 음악 프로듀서가 저자에게 말했듯이 일본의 장점은 50년 이상에 걸친 미국 문화 번역의 경험과 축적된 노하우라고 인식되었다.” 하지만 자본ㆍ기술ㆍ정보ㆍ교통의 발달은 세계를 초국가적으로 만들었다. ‘파시스트적 속도’에 버금가는 ‘초국가적인 속도’는 시차의 소멸을 가져옴으로써 선발대보다 후발대가 더 큰 이점을 누리는 역전을 가능케 했다. 이 역전의 최대 수혜자는 과연 누구인가.

- 2.jpg (File Size: 232.4KB/Download: 34)

- 애니메이션 감독 오이시 마모루..jpg (File Size: 203.4KB/Download: 28)

- 책 표지.jpg (File Size: 101.9KB/Download: 29)

- GettyImages-84843938.jpg (File Size: 673.2KB/Download: 30)